こんにちは。姶良市・霧島市の葬儀社 天国葬祭の遠藤です

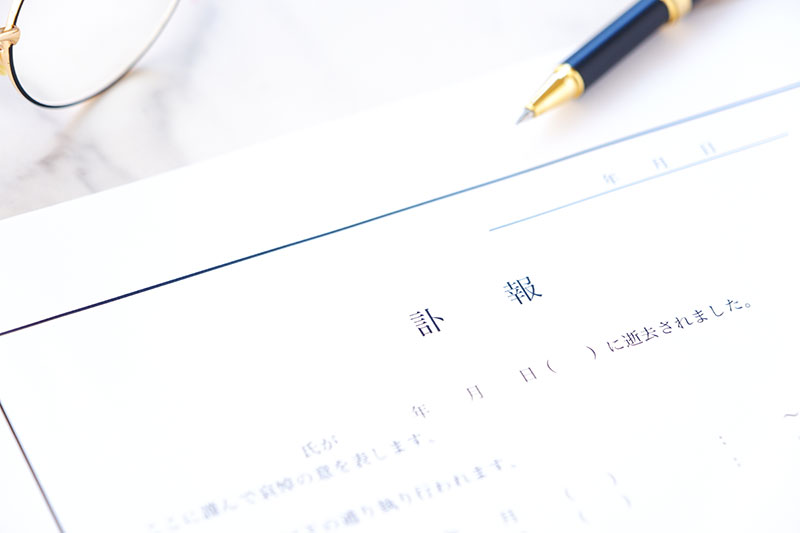

家族葬を執り行う際、「誰にどのようなタイミングで訃報を伝えるべきかわからない」「一般葬とは伝え方が異なるのか」と悩んでしまう方もいるのではないでしょうか。

家族葬は葬儀に参列する人数が限られるため、訃報の伝達方法や時期についても一般葬とは異なる配慮が求められます。

今回は、家族葬における訃報の基本的な考え方から、具体的な文例、連絡時の注意点まで詳しくご紹介します。

適切な伝え方を知っておくことで、故人様との最期の時間を穏やかに過ごしつつ、関係者にも配慮した丁寧な対応ができるでしょう。

家族葬における訃報の考え方

一般葬では広く参列を募るため、訃報は早めかつ多くの方に伝えるのが一般的です。

一方で家族葬は、近親者のみで故人様を見送る形式のため、訃報を伝える範囲や時期には注意が必要です。

家族葬は葬儀への参列者を限定しているため、事前に訃報を知らせてしまうと「自分も葬儀に参列すべきなのか」と迷わせてしまう可能性があるのです。

家族葬と連絡していたとしても、故人様とのお別れにせっかく足を運んでくれた方に葬儀への参列をお断りするのはとても失礼な対応になってしまいますし、予期せぬ弔問客が増えて、準備していた葬儀の規模を超えてしまうこともあります。

家族葬で訃報を伝える範囲とタイミング

家族葬では、基本的に参列をお願いする方にのみ事前に連絡し、それ以外の方には葬儀後にお知らせするのが一般的です。

【事前に訃報を伝える方】

- 葬儀に参列してもらいたい家族・親族

- 故人様と特に親しかった友人・知人

- 故人様または遺族の勤務先

【葬儀後に報告する方】

- 参列をお願いしない親族

- 故人様の友人や知人

- 近隣住民

- 町内会や自治会の方々

ただし、3親等以内の親族には、参列の有無にかかわらず事前にお伝えするのがマナーとされています。

どちらの場合も、家族葬で行う旨を明確に伝えることが重要です。

参列をお願いしない方には、弔問や香典のご辞退についてもあわせてお伝えすると、相手の迷いや負担を軽減できます。

また、葬儀後に伝える場合は、葬儀終了後1~2週間以内が目安です。

それが難しい場合も、遅くとも四十九日を過ぎないように注意しましょう。

家族葬の詳しい解説については、「家族葬とは?費用目安やメリット・デメリット、注意点などを解説」もぜひご覧ください。

家族葬の訃報の文例と伝え方

訃報は、相手との関係性や伝える時期に応じて文面を工夫しましょう。

伝える方法は、早く確実に伝えるなら電話、葬儀の情報を間違いなく伝える場合や事後報告の場合ならハガキなどが活用されます。

関係性によってはメールで伝えるケースもあるでしょう。

相手との関係やシーン別に適した文例をご紹介します。

親族への訃報文例

親族への訃報連絡は、迅速かつ確実に伝わる電話が基本です。

まずは亡くなったことを取り急ぎお伝えし、葬儀の詳細は別途連絡するという流れで進めましょう。

電話での連絡

「突然のお電話を失礼いたします。○○の長男の○○です。

父○○は、かねてより病気療養中でしたが、本日未明に永眠いたしました。

葬儀は家族葬にて執り行う予定です。

詳細が決まり次第、改めてご連絡差し上げます。

連絡先は○○○-○○○○-○○○○です。」

メール・ハガキでの連絡

「父○○の葬儀についてご連絡申し上げます

通夜 令和○年○月○日 午後○時〜

告別式 令和○年○月○日 午前○時〜

会場 ○○斎場(○○市○○区○○町○-○)

電話 ○○○-○○○○-○○○○

喪主 ○○○○(長男)

なお 故人の遺志により近親者のみの家族葬にて執り行います

誠に勝手ながら ご香典・ご供花はご辞退申し上げます

令和○年○月○日 喪主 ○○○○」

勤務先への訃報文例

故人様の勤務先や遺族の勤務先への連絡は、手続きの関係上、迅速に行う必要があります。

家族葬であることと辞退事項を明確にお伝えしましょう。

故人様の勤務先への連絡(電話)

「お世話になっております。○○部○○課の○○(故人様)の長男○○です。

父は長らく病気療養中でしたが、昨夜、息を引き取りましたのでご報告申し上げます。

葬儀は家族葬にて行う予定です。

ご弔問・ご香典・ご供花はご辞退させていただきます。

○○会社の皆様には、生前のご厚情に心より感謝申し上げます。

今後の手続き等については、○○○-○○○○-○○○○までご連絡ください。」

遺族の勤務先への連絡(電話)

「おはようございます。○○部の○○です。

昨夜、父が亡くなったため、○月○日より○日間、忌引き休暇をいただきたくお願いいたします。

葬儀は家族葬として執り行う予定で、参列や香典等はご遠慮申し上げます。

急なことでご迷惑をおかけいたしますが、どうぞよろしくお願いいたします。」

近所の方への訃報文例(事後報告)

参列をお願いしない近所の方々への連絡は、基本的に葬儀終了後の事後報告になります。

直接訪問や電話でお伝えするほか、町内会の回覧板を活用する方法もあります。

電話での連絡

「お電話にて失礼いたします。○○の息子○○です。

父が○月○日に永眠いたしましたことをご報告申し上げます。

生前の希望により、○月○日に親族のみで葬儀を執り行いました。

ご厚情に深く感謝申し上げます。

ご供花・ご香典などはご遠慮させていただいております。」

訃報を伝えたあとに気をつけたいこと

訃報の連絡後も、丁寧な対応が求められます。

相手への配慮を忘れず、最後まで誠意をもって対応することが大切です。

香典・供花を辞退する場合の対応

家族葬では、遺族の意向や故人様の遺志として、香典や供花などを辞退することも多いです。

その場合は、相手に不快感や戸惑いを与えないよう、辞退の旨を丁寧かつ明確に伝える必要があります。

辞退する内容は曖昧にせず、「ご香典」「ご供花」「ご供物」「ご弔電」など、具体的な対象をはっきり示しましょう。

「誠に勝手ながら」「故人の遺志により」などの言葉を添えて辞退の理由を説明します。

さらに「お気持ちだけで十分です」や「生前のご厚誼に感謝しております」といった感謝の言葉を添えると、相手の善意を受け止めつつ、角を立てずに辞退できるでしょう。

想定外の弔問への対応

家族葬であることを事前に伝えていても、当日に思いがけず弔問に訪れる方がいらっしゃる場合もあります。

そのようなときは、まずはお越しいただいたお気持ちに感謝を示した上で、「故人の遺志により、家族だけで葬儀を執り行なっております」と、家族葬の意図を明確にお伝えしましょう。

この場合、参列を辞退するよう伝えるのは望ましくありません。

香典や供花を辞退する旨をお伝えした上で、参列していただくのが良いでしょう。

必要に応じて後日改めてお別れの機会や弔問の場を別途用意し、それをお伝えするのも対応の一つです。

事前に対応方法を家族内で話し合っておくと当日の混乱を防げます。

葬儀後のマナー

家族葬のために参列の機会がなかった方に対しては、後日きちんと感謝の気持ちをお伝えするのがマナーです。

葬儀後1〜2週間以内には、お世話になった方や弔意を示してくださった方へ、お礼状を送るようにしましょう。

簡潔でも構いませんので、心のこもった言葉を添えることで丁寧な印象を与えられます。

家族葬の訃報連絡はタイミングと心配りが大切

家族葬における訃報の伝え方は、故人様への敬意と関係者への配慮の両立が求められます。

適切なタイミングで、相手の立場を考慮した丁寧な連絡を心がけることで、家族葬の趣旨を理解していただきながら、故人を偲ぶ温かい時間を過ごせるでしょう。

基本は、参列いただく方には事前連絡、そうでない方には事後報告を行います。

また、香典や供花の辞退についても、明確で丁寧な表現で伝えることで、相手に迷いを与えることなく、故人様の遺志を尊重した葬儀を執り行えます。

故人様の生前のお付き合いに感謝し、遺族としての心からの気持ちを込めてご連絡と対応をしましょう。

天国葬祭では、「後悔のないお葬式」をしていただくために、厚生労働省認定の1級葬祭ディレクターが、葬儀に関する不安やお悩みを解決する無料の事前相談を行なっております。

姶良市・霧島市の葬儀は、天国葬祭にぜひご相談ください。